三大底層邏輯,八大重要趨勢:《中國汽車出海現狀與趨勢2023》正式發布

【汽車焦點 資訊】

11月18日,在由南方財經全媒體集團指導、21世紀經濟報道主辦,以“為進化而來”為主題的“21世紀汽車產業年會(2023)”上,21世紀新汽車研究院聯合奧緯咨詢共同發布了《中國汽車出海現狀與趨勢2023》(下稱《報告》)。

“近幾年中國汽車產業發展的最大亮點是新能源汽車,預計到2030年我國新能源汽車滲透率突破80%,以此為基礎,中國汽車競爭力已達到世界領先的水平,中國汽車企業開始進行在海外突破。”奧緯咨詢董事合伙人、亞太區汽車與工業品業務負責人張君毅在現場發布報告時表示。

《報告》顯示,中國汽車出口量已經連續三年實現高速增長,2023年第一季度,中國已經超越日本,成為全球第一的汽車出口國。今年上半年,我國汽車出口214萬輛,2023年全年,我國汽車出口量有望達到450萬輛。

“隨著政策紅利的不斷釋放,同時受益于我國汽車制造比較優勢延續,疊加海外替代需求增長,將有效支撐汽車出口的高景氣度。”張君毅表示,不過,全球嚴峻的經濟形勢、碳關稅等影響也要求本土車企積極做好應對措施,例如加速海外供應鏈布局、建廠等。

在張君毅看來,雖然我國汽車出口量成為全球第一,但從價值上來說還不是全球第一,另外,中國汽車出口方式比較簡單,以產品出口為主,而整個產業出口才是未來的方向。

基于對車企全球供應鏈策略的觀察,《報告》認為,豐田和特斯拉分別作為傳統車企巨頭和造車新勢力的代表,其供應鏈布局實踐值得深入探究和借鑒。

面向未來,中國汽車企業出海需要圍繞全球化布局面臨的宏觀環境與形勢、資源基礎、組織保障、戰略節奏以及面臨的主要風險五大關鍵議題系統性地思考。

中國汽車出海的底層邏輯

2023年,中國自主品牌在本年度國內市場的銷量首次超過海外品牌,《報告》預計到 2030 年,本土品牌在中國將占據 60%-70%的市場份額。

《報告》顯示,未來海外品牌將在傳統燃油車市場保留一定優勢,受到自主品牌的競爭壓力,(除特斯拉外)合資新能源車型發展受限自主品牌將成為市場的絕對主流,整體市場占有率超過60%,新能源車型成為自主品牌發展的主要驅動力。

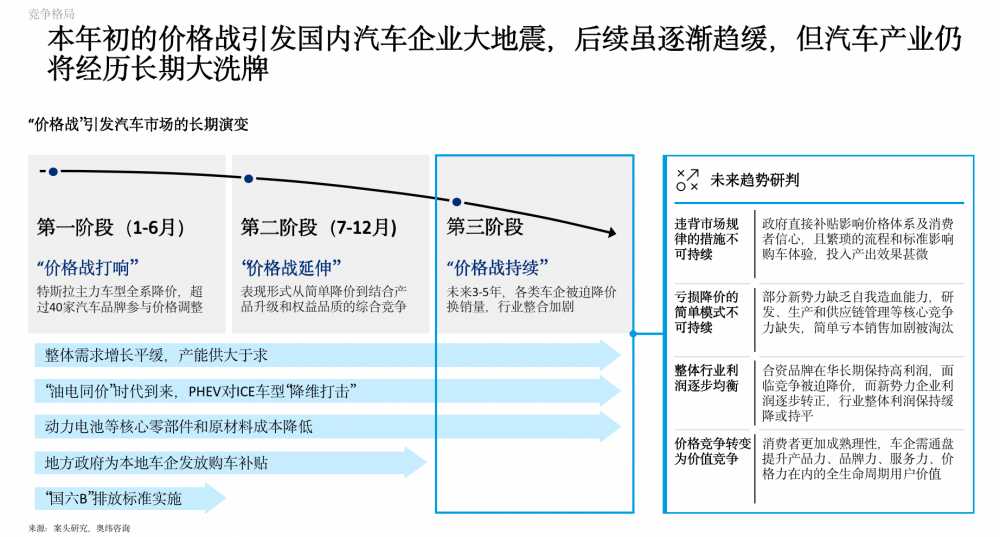

不過,本年初的價格戰引發國內汽車企業大地震,后續雖逐漸趨緩,但汽車產業仍將經歷長期大洗牌,未來整體行業整合的大勢是共識。

“價格戰的背后不僅僅是價值戰,也是頭部企業在銷量擴大的時候對于生產體系、供應鏈體系進行反檢討的結果。但是這樣的情況也對于長尾企業造成了前所未有的壓力,最終誰能在牌桌上是一個重要問題。”張君毅表示,“中國在注冊或者在運行的汽車企業有上百家,上百家企業到底哪些企業留在牌桌上,哪些企業將退出,這就是一個話題。”

基于中國汽車產業發展的現狀,《報告》認為,旨在打造全球領先企業、突破本地市場發展瓶頸、肩負中國品牌發展使命是中國車企出海的底層邏輯。

首先,立足于汽車行業上下游全球性發展特征,為建立企業持久的行業競爭力,不滿足于服務國內市場,將打造全球領先企業作為訴求;其次,由于本國經濟增速放緩、競爭激烈、市場趨于飽和等因素導致企業不得不通過海外市場尋求突破,以維持整體業績和企業發展;第三,企業在政府政策的影響下走出國門,響應國家的政策號召(如“走出去”及“一帶一路”等政策),踐行中國品牌發展的使命。

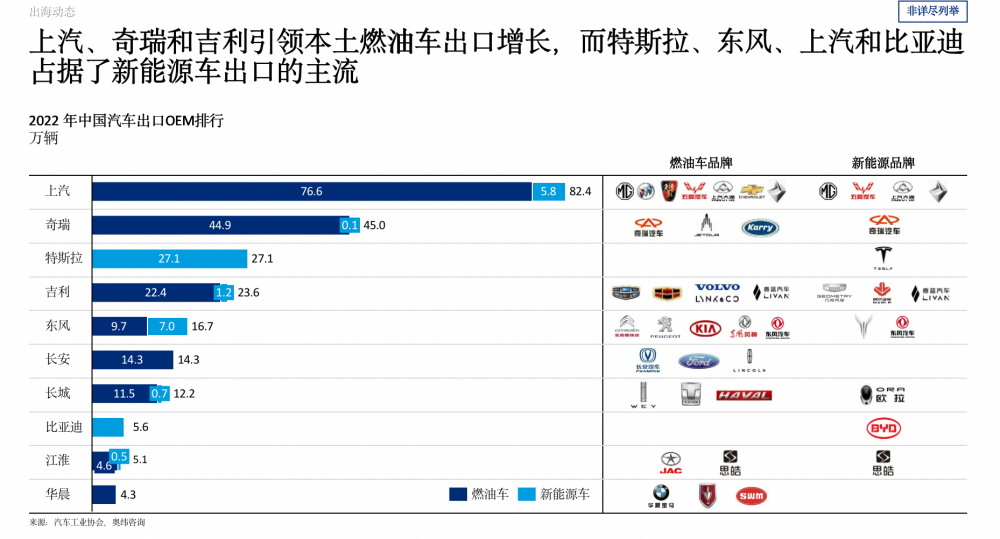

其中,上汽、奇瑞和吉利引領本土燃油車出口增長,而特斯拉、東風、上汽和比亞迪占據了新能源車出口的主流;造車新勢力作為中國車企的新生力量,紛紛“啟航”,劍指海外市場。

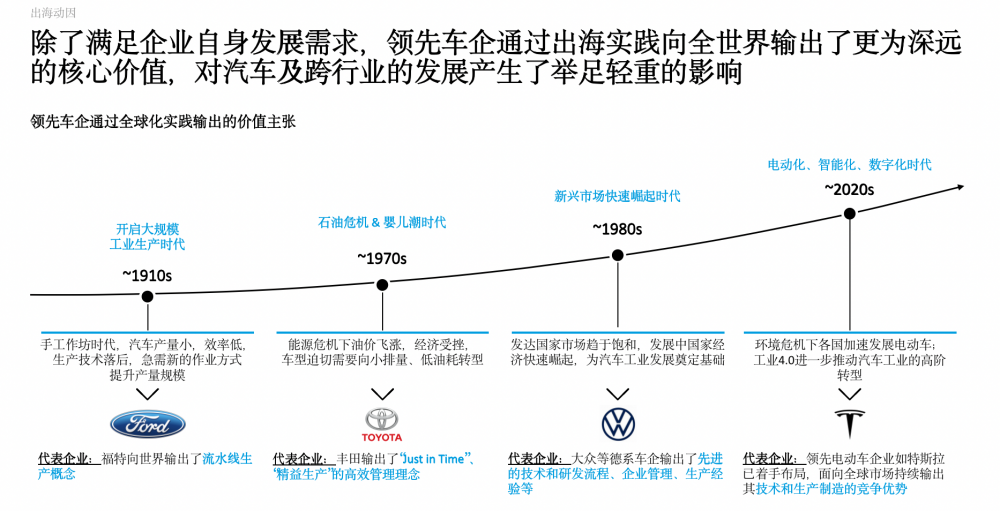

“新造車勢力也好,傳統企業也好,都開始出海。但最重要的是,企業在通過出海獲得自身發展之外,輸出什么樣的價值,一個沒有社會價值、生態價值和全球價值的企業出海也只是搗亂。”張君毅在現場表示,“領先的車企是通過出海實踐向全球輸出核心價值觀和體系。福特輸出了流水線,豐田輸出了精益生產,大眾等德系車企輸出了先進的技術和研發流程、企業管理、生產經驗以及特斯拉對于整個產業結構的顛覆,都產生了重要的影響。”

《報告》認為,特斯拉作為當前時代電動車領域的代表性企業,為全球車企輸出創新性、引領性的技術和生產制造模式。雖然諸如一體化壓鑄等工藝也存在一定弊端和爭議,但是這種敢于挑戰傳統模式的實踐,在一定時期內引領了行業的發展,引起了競爭對手的紛紛效仿。

中國車企出海的戰略制定

在制定企業出海戰略時,《報告》認為應遵循三個原則:秉承企業的戰略定位,立足企業出海發展意圖和價值主張,并充分考量市場的戰略重要性和特質。

“很多企業出海的時候只看到海外市場規模大,但是這些規模化市場是不是你可以攫取的,這是一個問題。同時當地市場不大,但是有轉口貿易的機會,像比利時和中東的國家,這也是可以考慮的。”張君毅認為,中國車企出海應該從“兩條鏈路+一個支撐”進行全方位的思考,制定相應的出海策略。

其中包括面向內部的運營體系、面向外部的銷售服務體系和組織、管理與人才支撐。

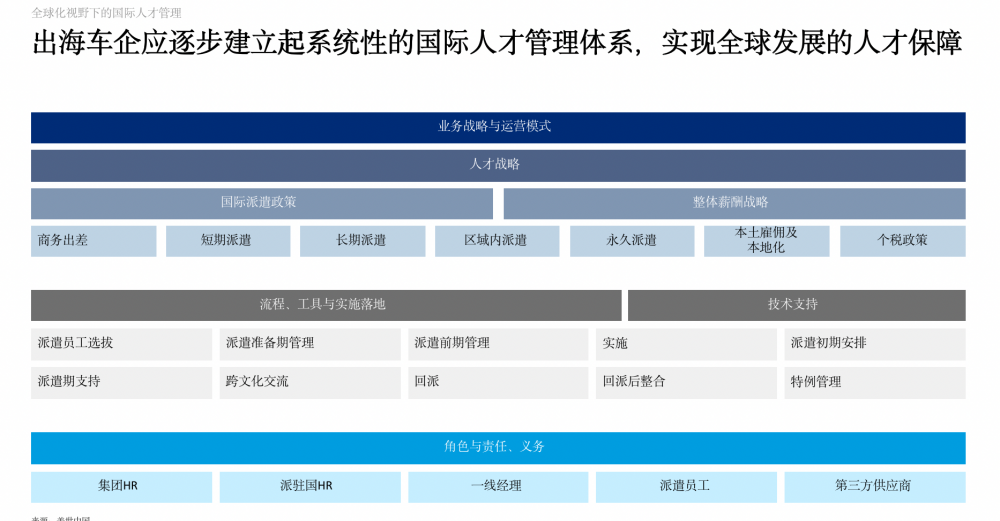

“很難想象一個國內市場都運營不好的企業能夠做好海外出口。出口對生產基地、制造模式和供應鏈管理都是提出了更高要求;出海的產品、出海的商業模式以及服務模式也需要思考,因為汽車產品賣出去只是第一步。另外,組織、管理、人才從哪里來?出海對員工在海外的體驗以及對于整個企業競爭力也提出新的要求。”張君毅在發布《報告》時表示,中國車企要在出海的過程中建立起國際化的人才管理的體系,實現全球化企業管理方式。

除了人才管理之外,《報告》認為,汽車行業的快速發展和瞬息萬變的市場動態給車企供應鏈管理帶來了巨大壓力和挑戰。基于對車企全球供應鏈策略的觀察,《報告》認為豐田和特斯拉分別作為傳統車企巨頭和造車新勢力的代表,其供應鏈布局實踐值得深入探究和借鑒。

以豐田為例,首先通過系統性持續優化,豐田與供應商打造了長期穩定的合作與供應網絡,采取系統性供應商管理策略提升供應鏈績效,建立并保持其成本競爭力;其次,豐田帶領旗下零部件公司共同出海,同時與外部供應商積極構建聯盟,為低成本供應鏈打下良好基礎;最后,以豐田為代表的日韓車企供應鏈模式具有內部化、標準化、聚焦化三大特征,有助于進一步提升生產效率,降低制造成本。

不同于豐田,為了為兼顧核心技術掌控和降低成本的目標,特斯拉的零部件供應策略主要分為自研/自產、全球定點和本土替代三個類型;相對于日系主機廠較封閉的供應商聯盟模式,特斯拉的供應鏈更加開放靈活,也更注重通過技術、工藝創新降低成本;尤其是在保障硬件供應的基礎上,作為智能電動汽車的標桿,特斯拉尤其關注研發人才、關鍵上游技術/材料和數據資產合規等要素。

除了借鑒國際車企的產業鏈出海策略,《報告》認為,中國企業還應積極開展ESG政策應對,以滿足不同國際化發展階段的訴求。除了建立行動一致的ESG價值觀,并主動披露ESG信息外,還應通過應用融合型ESG評級產品,促進企業全球化ESG透明度、可信度、互動性和可比性。

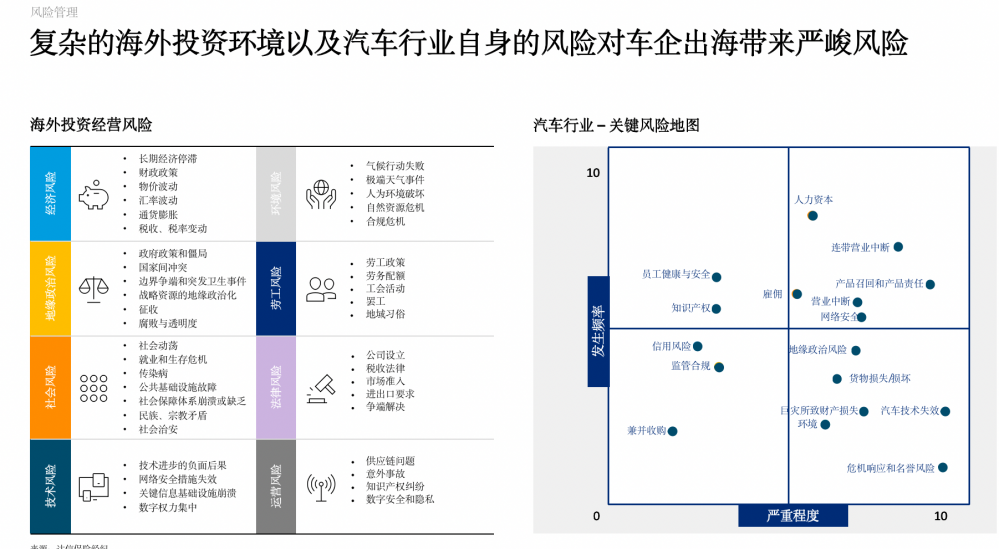

“中國車企出海的時候要講究ESG,中國的企業已經知道怎么寫ESG報告,但是ESG不僅僅只是報告的問題,要建立起企業對于ESG的價值觀,承擔起當地社會法人的責任。”張君毅表示,“中國車企面臨的海外市場比國內更為復雜,不僅僅是金融風險、經濟風險,還有一些法律風險、匯率風險,需要提前制定風險管理手段。”

《報告》認為,財產風險管理是車企保護海外資產價值的有效手段;通過前期系統性的風險籌劃,可通過保險解決方案覆蓋車企各類出海方式的潛在風險。“任何的投資并不是追求利益最大化,投資考慮第一件事是如何管理風險,所有的利益獲得一定要在風險可控的環境下實現。如果沒有控制好風險,任何一個車企或品牌的失敗不僅僅是這企業的事情,會涉及中國汽車品牌在海外的形象,所以每一個人、每一個企業都有責任。”張君毅表示。

領先車企的全球化經驗總結

中國車企制定全球化布局和出海戰略,《報告》認為,全球化布局是實現長期優質發展的必經之路,也是公司未來增長的重要戰略支柱,需要順勢而為,以史為鑒。

“有一點很重要,很多企業在互相學習、攀比,在內卷,我的建議是大家靜下心來看看歷史,因為很多彎路是國際型企業都走過的,他們也遇到很多復雜的市場環境和市場道路,可以給中國汽車出海帶來很多經驗。”張君毅表示。

從中國車企出海的經驗來看,比亞迪高度重視與經銷商、B2B市場參與者、能源公司、金融機構和政府部門等積極合作,在歐洲逐步建立完整的車輛生態系統;上汽在大規模進行國際化布局前,先行在業務組織體系、產業鏈資源、需求/運營以及區域化特征方面奠定扎實基礎,以加速國際化進程;吉利的全球化產能戰略布局注重呼應“一帶一路”,打造自身成為國家外交的汽車名片,目的地政府也自上而下地為吉利提供了三大維度的政策支持。

尤其是吉利對于收購的海外品牌寶騰,針對性構建海外管理體系,注入中式管理文化,幫助其迅速擴大市場份額。

此外,中國車企積極通過設立旗艦店、與當地經銷商合作、創新商業模式的方式,提升海外品牌形象和市場競爭力。不過,改變中國汽車質量低、設計花哨的刻板印象是提升中國汽車在歐洲市場競爭力的必要條件,同時也需要考慮成本和效果。

以史為鑒,可知興替。對于未來中國汽車出海,《報告》也總結了八個重要的趨勢:

第一,東南亞、歐洲為主要目的地。2022年整車出口目的地中,亞洲、歐洲占據前兩位,分別占比36%和26%,且未來占比將進一步增加。

第二,本地化生產繼續推進。東南亞憑借發達的汽車供應鏈體系、低廉的人工成本等優勢,成為諸多中國車企海外建廠首選,輻射東南亞及中東、歐洲仍以整車進口模式為主。

第三,國內配套供應商“抱團出海”。主機廠與配套供應商企業“一起走出去”,共建產業園區并進行一體化管理,實現降本增效、加快市場應對速度。

第四,價格分布從“啞鈴型”向“紡錘型”。當前中國車企主要通過高端和低端車型切入海外市場,呈“啞鈴型”,未來中國車企會發力中端的主流價格段車型,打造“紡錘型”價格分布

第五,智能化配置“減配降維”。歐洲汽車市場成熟,東南亞汽車市場偏低端化,導致消費者對智能化需求和購買意愿度較低,中國車企將調整主打的智能化配置,在海外市場“回歸理性”。

第六,品牌換標,提高辨識度。中國品牌在海外市場辨識度較低,部分中國車企通過“掛合資伙伴標”、“換收購品牌標”等方式提高品牌辨識度。

第七,經銷分銷為主,直銷為輔。單純直銷無法支撐擴張需求,中國車企出海需要高效借助當地經銷商和分銷商資源跑馬圈地,實現規模增長

第八,“訂閱制”等靈活購車模式。歐洲消費者購車習慣、新能源車快速迭代更新等特性,推動中國車企在海外提供訂閱制、以舊換新等靈活購車模式。